Super Grasshopper

2024年はグラスホッパー40周年ということで、なにかスーパーなグラスホッパーを作りたいと思い製作しました。

本来軽量なクラシックバギーは二駆でしかるべきところですが、スーパーを名乗る以上は四駆が必須でしょう。

製作にあたっては、ストックのハードボディを一切加工せず取り付けられるシャシを目指しました。

シャシやサスアームなど、強度の必要なパーツはすべてFDM方式の3DプリンタでPETGを使って出力しています。デフロッカーなど一部のパーツのみ光造形方式のプリンタで製作しました。

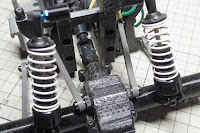

懸架装置

フロントはダブルウィッシュボーン、リアは4リンクリジッドとしました。前後Wウィッシュボーンが設計も製作も圧倒的に楽なのですが、小型軽量なグラスホッパーのイメージとかけ離れた、重量級のトロフィートラックのようなハイパワーマシンを作製したいのでこの組み合わせとしました。

フロントはRCでよくみられるWウィッシュボーン(アッパーアームが両方ピロボールなので厳密ではない)です。設計自体はキングピンとCハブを用いたクラシックな四駆バギーのパーツ構成としました。ショックユニットはタミヤ CVDダンパーミニで設計しました。サスアームの長さもオリジナルのトレッドに近くなるよう短めにしてあります。特筆することはありませんが、すでに出力した大型のパーツを再出力するのが面倒なのと、ボディのフロント周りとステアリングリンクと干渉しないようにトライアンドエラーを繰り返したのでかなり無理のある形状となりました。

リアは4リンクリジッドでラテラルロッドは省略してあります。ショックタワーの位置はオリジナルに近い位置としました。ショックユニットはフロントと同じくタミヤ CVDダンパーミニにしてあります。設計上のストローク量は25mmになりますが、ドライブシャフトの干渉があるため実用は20mm程度になります。

駆動系

タミヤTT02のパーツを流用してシャフトドライブ四駆としました。モーターはフロントミッド縦置き、スパーと前後のデフ、ベベルはTT02の流用です。TT02とはモーターの前後が逆向きになっています。

モーターの向きがTT02と逆ということは、かつてのTT01と同じく加速時にトラクションが抜ける問題が発生します。3Dモデル上で左右反転することでモーター位置を逆にすることは容易です。しかし、パーツをプリントアウトしてから回転が逆なのに気付いたため、1台のみ試作する都合上、このモーター配置で強行しました。

リアアクスルはグラスホッパーのオリジナルのものを利用し、デフロック用のブロックを新規に作製しています。

リアホーシングはクローラーの試作で得られたノウハウでほぼ同じ構成のものを作っています。上下分割された本体に、左右からブーツを差し込んで固定します。クローラーのLC-01と同じく、ブーツ固定のネジに角度を付けてグランドクリアランスを確保しています。

フロントはタミヤの39mmドッグボーンを用いてTT02そのままにしましたので、ストックのオープンデフでも、オプションのオイル封入式デフも使用可能です。

リアドライブシャフトは上下に可動する必要があるため、CC-02のものを流用しています。

フロントドライブシャフトは上下に動く必要はないため適当な棒でかまいません。TT02ストックによく似たものを新規に製作しています。フロントのデフには行きつけの模型屋にたまたまあったTT-02 TYPE-SRX アルミプロペラジョイントを用いましたので、これに合うものを適当に製作しました。曲げの力がかからないので、精度が出る光造形で作っています。

初期案としてはリアシャフトの上、左右のショックタワーの間にモーターを配置しようとしたり、フロント縦置きモーターにしようとしていましたが、グラスホッパーのボディはあまりに余裕がないため妥協してこの構成になりました。

トランスミッション

トランスファと一体構造で前後のオーバードライブなし、ピニオンとスパーのみというシンプルな構成はTT02と同じです。クローラーと異なりギア比を下げる必要がないため、またグラスホッパーの容積に余裕がないためこうなりました。初期案としてはトランスファを別にし、オーバードライブなども盛り込む予定でしたが、グラスホッパーの内容積があまりに狭いためすべて検討段階で却下となりました。

モーター: 540モーター

ピニオン18T、スパー70T、最終減速比10.11

ギア比などは通常の四駆RCバギーと同じ程度としています。TT02のデフパーツを買ったら70Tのスパーが付属していたので、それを流用してピニオンを18Tとしています。構造上、スリッパークラッチの搭載は考えておりません。

ギアシャフト類は5mmアルミ棒を手加工しました。フロントのデフシャフトは上述の通りTT02用のオプション、TYPE-SRX アルミプロペラジョイントを用いています。リアのデフシャフトは研削用に治具を作り5mmアルミ棒をひたすら手加工しました。

シャシレール

グラスホッパーのボディが予想よりも小さくタイトなため、内部機器を収めるスペースの確保に苦心しました。その結果、シャシレールも剛性と強度が確保できるサイズが難しかったため、ハードボディを上半分の剛性メンバーとする想定で設計しています。とはいえ、PS製のボディにそこまで強度も剛性もないうえ強度自体も不明なため、下半分のシャシ単体でも走行可能な強度が得られるよう配慮しています。

シャシは大きく3分割としました。トランスミッションと一体化した中心部、フロントデフケースと一体化した前半分、リアショックタワーを含んだ後ろ半分です。強度に異方性のあるFDM方式の3Dプリンタで製作するため、また、ギアボックスなど精度の欲しい部位と一体化したため、積層方向に配慮してパーツ分割しています。

写真の通り完全にオープンタイプのシャシになります。試作ということもあって防塵や防水などは一切考慮していません。クローラーを走行させている経験では、シャシを密閉しようとするよりは、むしろ後方に穴をあけて抜けるようにした方が砂など異物の影響を受けずに済みます。中途半端な密閉だとかえって異物がシャシ内に滞留して厄介なことになります。

FDMプリンタ用に樹脂の構造部材を設計していると、インジェクション成型がデスクトップでできればいいのに、あるいは異方性がなく強度が高いプリンタが家庭用になればいいのにという気がしてきます。現状ではMJFプリンタか、樹脂を加工できるマシニングセンタが最もインジェクションに近いと思いますが、小規模に導入できる機器ではなさそうです。

ステアリング

ロープロサーボ専用です。ステアリングワイパーを作製しましたが場所が非常にタイトなため、サーボはロープロ専用になりました。

場所がないためとにかく小型化せねばならず、小型のボールベアリングでさえ入る余地がありませんでしたのでバカ穴にねじを通すだけの質素な構造です。とにかく薄く製作しましたので剛性などは期待できませんが、動作には問題ありませんでした。

受信機、バッテリーなど

とにかくグラスホッパーのボディが狭くどこにも入りそうになかったので、シャシを設計してから入りそうなところに無理矢理入れました。タミヤLiFeとロープロサーボの重量を足すと540モーターに近くなるため、バッテリーとサーボはモーターと逆の左側にしました。場所がなさすぎたためバッテリーは平置きにできず、縦置きになりました。

ボディ

完全にグラスホッパーオリジナルです。キットの指示に100%従ってボディを製作したのは久しぶりです。タミヤの取説の指示は的確で、これに従うと誰でも確実にキットが作れるので本当によくできていると思いますし、この製作作業がとても楽しいのがタミヤのキットの最も優れた点だと思います。

唯一、フロントのアッパーアームとの干渉が避けられなかったため、この部分のボディを削っています。完全にストックボディがそのまま装着できるのを目指しましたが、この点だけは画竜点睛です。

40年選手のドライバーのヘルメットはタミヤのレーシングホワイトで塗り、タミヤアクリルの赤で中央にラインを入れています。本田宗一郎リスペクトのマイパターンです。

ボディとフロントバンパーはストックのものですが、サイドバンパーは装着場所がなかったため残念ながらオミットしました。

タイヤ・ホイール

四駆化したため、ストックの物は使っていません。

ホイール、タイヤともにタミヤ ホットショット用

ハブはホットショットのホイールに合わせて作りました。前後とも六角ハブも使えますので、大体のホイールはなんでも使えますし、ホイールに合わせてハブを作ればよいのでクラシックバギーの物も使えます。

まとめ

実際に走行させると、リアショックがやや硬すぎるのか、リアホーシングのねじれ方向の動きがやや渋く、グラスホッパー特有のひょこひょこした動きが感じられる走行感でした。とはいえ、4WDバギーのパワフルな走りは実現できたのではないかと思います。リアもWウィッシュボーンにすればもっと良好な走行性能が得られたと思いますが、TT02のデフ周りを流用している以上、それだとTT02Bを切って詰めただけのつまらないものになってしまいます。偶然とはいえ、本来のグラスホッパーの印象に近い走行感が得られたのは面白い点です。

グラスホッパーのストックボディをそのまま載せられるという点については、フロントショック周りの設計を詰める必要がありますが、1か所のみ削ることにはなりました。

全体的にスペースがなく狭いのでいろいろとオミットせざるを得ない点もありましたが、なんとか2024年内に間に合いました。

コメント

コメントを投稿